Обо мне

Я маркетолог, продюсер экспертов, основатель первой в Рунете онлайн-школы по детской психологии iPsyholog.ru (в 2012 году). Цель школы – помочь родителям стать психологически грамотными, а их детям – здоровыми и счастливыми. В этой школе было проведено более 350 курсов и обучилось более 500 000 человек из 37 стран. В рамках школы я продвигал психолога Екатерину Кес — с нуля до медийного уровня и миллионов рублей на запусках. Недавно я начал вести свой блог в Телеграм (t.me/edvidenin) и сайт (edvidenin.ru) о продвижении экспертов.

Все статьи автора

Ребёнок боится какать: что делать? Советы психолога как приучить к горшку

Полный гид для родителей: как справиться с психологическим запором и помочь малышу подружиться с горшком.

Когда малыш начинает избегать горшка, плакать перед попыткой сходить в туалет или терпеть до последнего — это может быть не просто каприз, а настоящая эмоциональная трудность. Часто за этим стоит страх боли и "непонятность" самого процесса.

Как родителю не навредить из лучших побуждений, не усиливать страх — и мягко помочь ребёнку? Давайте разбираться.

- Подписывайтесь на наш Телеграм-канал – там вы узнаете, как сделать материнство легким и счастливым, без криков, усталости и ежедневной войны с ребенком.

Что такое психологический запор у детей?

Иногда всё начинается с обычного запора — например, ребёнок съел что-то "скрепляющее" или мало пил воды. В результате проблем с пищеварением и процесс дефекации становится болезненным.

И вот однажды — больно. Во второй раз — страшно. На третий — ребёнок уже избегает горшка.

Так запускается порочный круг:

- Было больно — стало страшно.

- Стало страшно — начались задержки стула.

- Задержки — снова приводят к боли.

Именно так физиологическая проблема превращается в психологическую — ребёнок не понимает, почему ему больно, начинает бояться того, что теперь всегда будет больно, зажимается и терпит "до последнего". А это снова провоцирует запор и опять больно.

Боль → страх → сдерживание → запор → боль.

Также стресс у малыша может возникать на фоне перемен в жизни (переезд, поход в детский сад), или при чрезмерном контроле родителей.

В каком возрасте дети особенно уязвимы?

Чаще всего боязнь какать "страх горшка" возникает у детей 2–4 лет. Это возраст, когда:

- ещё нет полного контроля над телом;

- сложно выразить словами, что именно страшно;

- высокая чувствительность к реакции родителей.

Важно понимать: не нужно злиться, стыдить или паниковать. Ваш ребёнок не капризничает, не ленится и не "манипулирует". Он просто боится. Он правда не знает, как справиться с тем, что происходит у него внутри.

Приучение к горшку — это не только моторный навык, но и эмоциональная зрелость. До 18 месяцев не стоит активно приучать к горшку.

Ребёнок готов, если:

- Может контролировать мочеиспускание хотя бы пару часов,

- Умеет снимать и надевать штанишки,

- Испытывает дискомфорт в грязном подгузнике.

- Способен почувствовать потребность и сообщить о ней.

- Может передать, что хочет в туалет простыми словами: «пипи», «кака».

- И главное — не боится.

Типичные ошибки родителей

- Давить и торопить: «Сколько можно? Все дети уже…»

- Сравнивать с другими малышами.

- Угрожать или подкупать: «Не покакал — не получишь мультик!».

- Постоянно спрашивать, хочет ли он на горшок.

- Игнорировать проблему, когда она уже выражена.

Как помочь ребёнку, который боится какать?

Вот проверенные подходы, которые работают в комплексе:

Мягко нормализуем физиологию

Даём ребёнку пить достаточное количество воды. Включаем в рацион свёклу, киви, чернослив, овсянку. Минимум "закрепляющих" продуктов: бананы, рис, хлеб. И обязательно регулярное питание по режиму.

*Важно: не делайте из еды "лекарство от запора". Пусть для ребёнка это будет про заботу, вкус и удовольствие.

Снижаем родительскую тревогу и контроль

Когда вся семья живёт в ритме: "Он покакал?" — у ребёнка растёт тревога. Фиксируясь на проблеме, родители часто усугубляют её излишней озабоченностью. И фразу мамы:

— Привет, ты покакал?

Ребёнок слышит:

— Главное — не то, что я соскучилась, а то, покакал ли я.

Пожалуйста, не спрашивайте у малыша каждые полчаса: «Ты хочешь в туалет?». Даже если он хочет — он может сказать вам «нет», потому что боится.

Создайте фон безопасности: «Ты можешь сказать, если тебе нужно. Я помогу. А если не хочешь — всё в порядке».

Играем в «страх какашки» и «смелый горшок»

Поиграйте с ребёнком с его любимой игрушкой: пусть она боится какать, а малыш ей помогает. В игре ребёнку всё намного проще рассказать и показать. Плюс – у него происходит зрительное подкрепление.

Придумайте сказку: горшочек грустит и скучает, потому что на него не ходят. Проигрывайте историю снова и снова — детям это помогает интегрировать страх.

* Мама Сони рассказывала, как они вместе лечили плюшевого зайца от запора. Через 3-4 дня Соня, будто невзначай, сама села на горшок без слёз — потому что «зайчику теперь тоже не страшно».

Без наказаний, без драмы

Ни в коем случае не нужно ругать и стыдить: «Опять в трусы? Сколько можно!». Ругань и причитания, помимо страха боли, могут вызвать у ребёнка страх быть наказанным.

Страх усиливает телесный зажим ребёнка. А зажим — провоцирует запор.

Поэтому просто спокойно смените одежду и проговорите: «Бывает. Мы разберёмся. Всё хорошо». Постарайтесь, чтобы ребёнок не чувствовал, что ваша любовь и принятие не зависят от чистых трусиков.

Объясняем, как работает тело (но по-простому)

Покажите ребёнку в игровой форме и на понятным ему языке, как еда превращается в энергию и как тело "избавляется от лишнего". Используйте книжки про тело или сказку Екатерины Макеенко «Путешествие какашки» — с юмором и уважением к телу.

Не пугайте малыша: «животик заболит», а успокаивайте и говорите: «Наше тело любит, когда мы слушаем его сигналы».

[post_second_banners]А если ребёнок боится самого горшка?

Очень частая ситуация: как только малыш видит горшок, он плачет, убегает, прячется, устраивает истерики. В этому случае не надо давить и стараться усадить его на горшок.

Вот что можно сделать:

1. Дайте время — без давления. Иногда самый сильный эффект даёт простой «откат»: перестаньте бегать за малышом с горшком и просто уберите его на пару недель. И… ничего не делайте. Дайте ребёнку забыть, как его «дожимали».

2. Разрешите малышу выбрать новый горшок самому. Цвет, форма, наклейки — это чувство выбора и контроля уменьшит его тревогу. Поизучайте новый горшок вместе с ребёнком: какой он на ощупь, как он звучит, если по нему постучать и т.п. Как из чего-то неизвестного он превратиться в что-то знакомое.

3. Пусть новый горшок просто «поживёт» рядом. Чтобы не спровоцировать новый страх, не спешите сразу же ставить его в ванную и сажать на него малыша. Пусть горшок постоит в комнате как обычный предмет. Тогда ребёнок сможет привыкнуть к нему и сам регулировать дистанцию.

4. Вместе с малышом поиграйте с горшком: любимые игрушки, куклы и мишки ходят на горшок, а горшок "ждёт, грустит стоять без дела, ему одиноко. И он радуется, когда к нему приходят в гости и какают". В игре ребёнок будет испытывать позитивные эмоции по отношению к горшку и быстрее к нему привыкнет.

*Фантазия — это терапия. Дети не могут логически анализировать страх, но могут его переиграть.

5. Если ребёнок прячется — возможно, ему просто нужно уединение. Стоит поставить горшок в то место, где он чувствует себя безопасно. Например, за занавеской или в уголке.

6. Попробуйте альтернативы: если ребёнок категорически отказывается от горшка, попробуйте использовать детское сиденье на унитаз с прорезиненным основанием. Возможно, малышу будет комфортнее пользоваться "взрослым" туалетом.

Сказка про Какашку

Тем родителям, которые никогда не сталкивались с психологическим запором у детей, всё это кажется какой-то «притянутой за уши» ерундой. Но тем, кто знает об этой проблеме не понаслышке – поможет информация ниже.

"Горшечные" проблемы у ребёнка почти всегда помогают решить игры и сказки. Например, про Какашку, которая становится одушевлённым персонажем. Но некоторым мамам и папам это кажется странным и стыдным. Поверьте, стыдиться тут нечего. Во-первых, все мы какаем. А во-вторых, малышам эти сказки очень помогают.

Представляем вам чудесную видео-сказку писателя и иллюстратора Екатерины Макеенко "Забавное путешествие Какашки". Уверены, эта сказка понравится вам и вашему малышу, и поможет решить его "горшочные" проблемы.

Отзывы родителей про "Горшочную" сказку

«… А я рассказывала своему сказку, что какашечка очень любит в бассейне плавать и так скучает без него. Так она любит там плескаться, нырять. Мы вспоминали с ребёнком, с каким удовольствием он ходит в бассейн по вторникам, проживали эту радость. И вот, как грустно какашечке))) И помогло, ведь! …»

«Моему сыну помогли решить этот деликатный вопрос сказка про горшок и мультик «Кто накакал кроту на голову.»

«... По-моему, понять эту тему может только тот, кто с этим столкнулся. Долгим и упорным трудом до 3,5 лет этот вопрос решал и, если честно, то он ещё так до конца и не решён. Пока только подружились с горшком. Спасибо за книжку обязательно почитаем...»

«… Сегодня забрала младшую дочку из садика, едем домой я ей говорю «я сегодня читала книжку про какашку», она отвечает «не может быть ты обманываешь меня, таких нету», я - да точно тебе говорю, сейчас приедем прочитаю тебе. Приезжаем домой я ей показываю картинки и читаю, смеху-то было, радости, дочка рассматривала картинки долго и о чём-то думала!! Благодарю вас за эту книжечку - столько веселья!»

«… Картинки понравились! Художник смог изобразить какашку настоящей милашкой. А нам в своё время помог способ такой: когда наконец-то первый раз увидели какашку в горшке, то вместе торжественно понесли её выбрасывать в унитаз. И папа в шутку сказал: «Бай бай, какашка». И дочке так это понравилось! Она толком ещё не говорила, но именно это сказать могла. И она начала сильно стараться каждый день покакать именно в горшок, чтобы потом помахать ручкой и сказать «бай бай, какашка». P.s. Мы живём не в России, и поэтому ребёнок говорит ещё и на английском»

«… Классная книжка! Мы пережили этот период, но как мама двоих деток хочу сказать, что и иллюстрации хорошие, понятные малышу, и не "пошло", слова правильные.»

«... Я и смеялась над такими книжками,и говорила,что это бред до тех пор,пока с этой проблемой не столкнулась у ребёнка. И это треш. Книжки такой не было,сами придумывали историю про какашку. И даже рисовали... Вроде наладилось всё ттт... А не понять это тем,кто с подобным не сталкивался.»

«…Счастлив тот человек, который не сталкивался с проблемой «психологического» запора у ребёнка!!! А в нашем маленьком городке нет таких специалистов,да и в области тоже... А когда озвучивала проблему врачам,смотрели как на идиотку!!! Даже мой муж,который довольно сдержанный человек, глядя на сына,которому на тот момент было 2,5 года,плакал вместе с ним… Нам очень помогли сказки, песенки,стишки про какашку, которые мы сами сочиняли на ходу!..»

Когда стоит обратиться к специалисту?

У части детей за страхом дефекации стоит реальная боль — чаще всего из-за анальной трещины и спазма. Даже если трещина уже зажила, воспоминание о боли может остаться. В таких случаях помогает мягкое слабительное, тепло, заживляющие мази и, главное, терпение и поддержка.

Иногда помощь родителя — это всё, что нужно. Но есть ситуации, где лучше не затягивать:

- Если запоры длятся регулярно дольше 2 недель.

- Ребёнок боится настолько, что прячется, кричит, сопротивляется.

- Если ребёнок регулярно терпит до "аварий".

- Есть кровь в кале или жалобы на боль.

- Поведение регрессирует: ночное недержание, тревожность, капризы

В таких случаях нужно обратиться к детскому психологу, специализирующемуся на раннем возрасте, педиатру или гастроэнтерологу, чтобы исключить медицинские причины.

И напоследок…

Да, тема может казаться "неловкой". Но правда в том, что все мы какаем. И это нормально. И об этом можно говорить с любовью и уважением — к своему телу и к детской уязвимости.

Помните, что каждый ребёнок уникален, и процесс приучения к горшку может занимать разное время. Главное — сохранять терпение, поддерживать малыша и создавать для него комфортные условия

Пусть ваш дом будет местом, где не страшно — ни говорить, ни чувствовать, ни ка… ну вы поняли :)

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями, нажав на кнопки социальных сетей. И, как всегда, будем рады вашим комментариям и вопросам ниже.

.

[post_second_banners]Роль отца в воспитании детей. Как воспитывать мальчика и девочку без отца

Воспитание ребёнка отцом так же важно, как воспитание матерью. Вообще, сравнивать роли родителей неправильно, поскольку они имеют одинаковую значимость. С воспитанием тоже не всё однозначно – мы можем как угодно долго разъяснять сыновьям и дочерям простые истины, а запомнят они не их, а примеры родительского поведения.

Все взрослые родом из семьи, детства. Ребёнок вырастет, а впитанные модели воспитания останутся и будут оказывать огромное влияние на жизнь мужчины или женщины.

[post_banners]Роль отца в воспитании ребёнка

Мама – это забота, тепло, нежность и любовь, папа – защита, сила, уверенность в собственных силах, стабильность. Модель является не традиционной или стереотипной – она единственно верна, но, конечно, только в том случае, если зиждется на мудрости.

Роль отца в воспитании огромна, поскольку он является главой, оплотом, главной поддержкой. Поэтому важно, чтобы показываемый отцом пример был положительным, и времени с семьей проводилось достаточно. Достаточно – не означает постоянно, но регулярность и качество совместной деятельности очень важны.

При этом, когда мы говорим о силе, мы имеем в виду мудрость, ответственность, умение принимать важные для маленького племени решения. Тирания, грубость, крики – это негатив и для отца, и для всей его семьи, стопор в развитии.

Роль отца в воспитании девочки

Роль отца в воспитании ребёнка важна независимо от пола, но она будет разной. Поговорим о девочках. Девочка – это будущая женщина, мать, успешная карьеристка или хозяйка уютного семейного гнёздышка. Неважно, что она выберет в будущем, но любовь отца будет определять многое.

Папа – первый мужчина и пример того, каким он должен быть. Даже при негативных сценариях девушки, женщины ищут партнеров, похожих на отца.

Маме девочки нужно поддерживать образ героя, рыцаря, работать над его созданием, папе – стремиться к идеалу, поскольку на кону будущее его любимой принцессы.

В паре отец-дочь основой отношений является безусловная любовь, полное принятие. Если папа любит девочку сильно и такой, какая она есть, она тоже будет любить себя, окружающий мир, мужчин, вырастет уверенной в собственных силах. Даже если мать объективно сильнее отца, нужно формировать положительный образ, делать акценты на хороших качествах. Главенство мамы в семье мальчики переносят тяжелее, но и на девочек оно влияет негативным образом.

Роль отца в воспитании мальчика

Должен ли отец участвовать в воспитании мальчика? Обязательно и делать это правильно. Сына мама любит безусловно, папино расположение еще нужно заслужить, да и видится с ним ребёнок намного реже. В сыновьях отцы видят возможности для реализации амбиций – отсюда более строгое отношение.

Требовательность важна, главное не перегибать. Папа должен узнавать у ребенка, нравится ему или нет выбранная секция, чем он хочет заниматься сейчас. Одобрения, похвала очень важны, поскольку через них мальчик считывает отношение к себе и формирует самооценку. Отцы, помните – вы друзья и наставники.

Советы мужчинам в воспитании детей

Роль отца в воспитании ребёнка дошкольного возраста и школьников, подростков одинаково важная. Причём основная часть «методик» сводится к собственному примеру, который, как всегда, главный и даёт результаты.

Воспитание своим примером

Папа – главный пример для подражания со стороны сына, ориентир в отношении выбора партнера для дочери. Характер, манеры, стиль поведения, образ жизни, привычки – основа моделирования будущей жизни ребёнка. Поэтому отцу важно следить за своими действиями, быть честным, справедливым, выполнять обещания.

Воспитание ответственности

Мама учит заботе, нежности, отец прививает ответственность, что особенно важно в воспитании сыновей. Покажите ребёнку, что поступки должны быть разумными, и за каждый придется отвечать.

Любое решение может повлечь за собой определенные последствия – нужно понимать, что они могут быть и положительными, и негативными. Задача отца – объяснить и показать, что ответственность важно и нужно нести в любом случае.

Отношение к спорту

С папой всё делать веселее и интереснее, особенно если это спорт или подвижные игры. Спорт развивает, улучшает общее физическое самочувствие, помогает выстраивать душевные близкие отношения. Здоровый соревновательный дух только во благо, главное, опять же, не перегибать палку, не стравливать детей между собой. Ребёнку полезно учиться работать в команде для достижения общих целей – в данном случае под руководством опытного наставника.

Особенности воспитания ребёнка без отца

* Все, что написано здесь, также подойдет и для отца, воспитывающего ребенка без мамы.

Сын или дочь наблюдают за отношениями родителей и впитывают увиденные модели, формируют культуру взаимодействия мужчины и женщины. Процесс этот долговременный и сложный.

Если отца нет, развивается перекос, ребёнок формирует картину мира без его участия. Когда мамы, бабушки подливают масло в огонь, постоянно рассказывая о том, какие мужчины плохие, мир рушится окончательно – сын понимает, что относится к категории плохих по признаку пола, а дочь боится противоположного пола, не умеет доверять ему и выстраивать адекватные отношения.

Если папы в семье нет, растите ребёнка правильно. Ребенку любого пола очень важно иметь хороший образ отца. Не говорите об отце плохо. Говорите о нем только уважительно. Либо ничего, либо хорошо. Ваш ребенок как бы состоит из двух частей - маминой и папиной. Если плохо говорить о папе, он будет жить с ощущением, что одна из его частей - плохая. Это скажется на самооценке, уверенности, отношениям к мужскому полу вообще и т.д.

Не посвящайте ребенка в подробности и детали, почему вы расстались. Даже если вы обижены на супруга, лучше не говорить: «Твой отец нас бросил», «Мы расстались из-за твоего отца» и т.д. Лучше говорить «Мы решили расстаться по разным причинам, это наши взрослые дела».

Если ребенок не знает своего отца или совершенно его не помнит, расскажите о том, каким он был человеком. Что в нем было хорошего. Что он умел, что знал, чем увлекался. Пусть у ребенка будет положительный образ своего отца и он знает о том, какой он был человек.

Если отец ребенка жив и хочет общаться с ребенком, не препятствуйте этому. Ваши обиды и разногласия пусть останутся только между вами. Супружеские отношения закончились, а родительские должны продолжаться.

Маме очень важно не фокусировать все свое внимание на ребёнке-подростке, а находить время на себя, свои интересы и хобби. Чтобы он эмоционально и символически не заменял ей фигуру спутника жизни. Кроме того, когда посвящаешь всю жизнь и свободное время ребенку, в подростком возрасте трудно его отпустить от себя, т.к. на этом месте образуется пустота, которую маме нечем занять. Поэтому мама может упрекать подростка за то, что «всю жизнь ему отдала», вызывая у него вину, стыд, зависимость, беспомощность и ощущение, что он не в неоплатном долгу перед мамой.

Старайтесь отпустить излишний контроль и гиперопеку. У властных, доминирующих, контролирующих мам часто вырастают подавленные, безинициативные, апатичные дети, которые «ничего не хотят». Не нужно стоять у ребенка над душой и пытаясь контролировать каждое его действие – учитесь доверять.

Важно не впадать в крайности, где с одной стороны - мама железная, холодная и сухая, старается держать сына или дочку в «ежовых рукавицах», а с другой - чувствует вину, за отсутствие мужского внимания и начинает сюсюкаться и гиперопекать ребенка, отдавая ему себя без остатка.

Важно, чтобы у подростка был опыт общения с мужскими фигурами - дедушкой, дядей, тренером, преподавателем.

Если в жизни женщины появляется мужчина, ей нужно быть готовой, к тому, что со стороны сына, скорее всего, будет ревность к чужому человеку. Потребуется время, чтобы сын начал принимать нового спутника мамы. Важно, чтобы этот человек не пытался занять место родителя ребенка, а строил с ним дружеские, добрые отношения.

Мальчику нужно давать больше ответственности, а не решать все проблемы за него, девочке показывать позитивные примеры отношений. Лишь бы какого отчима спешить искать не нужно, поскольку плохой пример – хуже, чем никакой.

Лучше будет привлекать к воспитанию ребёнка братьев, дядь, дедушек, которые рады провести время с вашим сыном или дочкой, дать им любовь, принятие, защиту, покровительство.

Желаем вам взаимопонимания, тепла и радости в общении с вашим ребёнком!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями, нажав на кнопки социальных сетей. И, как всегда, будем рады вашим комментариям и вопросам ниже.

[post_second_banners]Как общаться с подростком – как правильно разговаривать с подростком, правила общения с трудными детьми

– Мам, я на тебя злюсь, но не понимаю за что...

– Доча, это нормально, ты отделяешься от меня.

– А, понятно! Ну тогда хорошо))

(Реальный диалог мамы и подростка 12 лет)

Кажется, совсем недавно ребенок готов был часами обсуждать с вами любимые передачи и игрушки. Теперь же приходит из школы, буркнет пару слов и закрывается в своей комнате. Вам хочется знать, что происходит в его жизни, но как подступиться? Давайте обсудим, как общаться с подростком, чтобы вы могли друг друга услышать и даже о чем-то договориться.

[post_banners]Изменение в поведении у ребенка в подростковом периоде

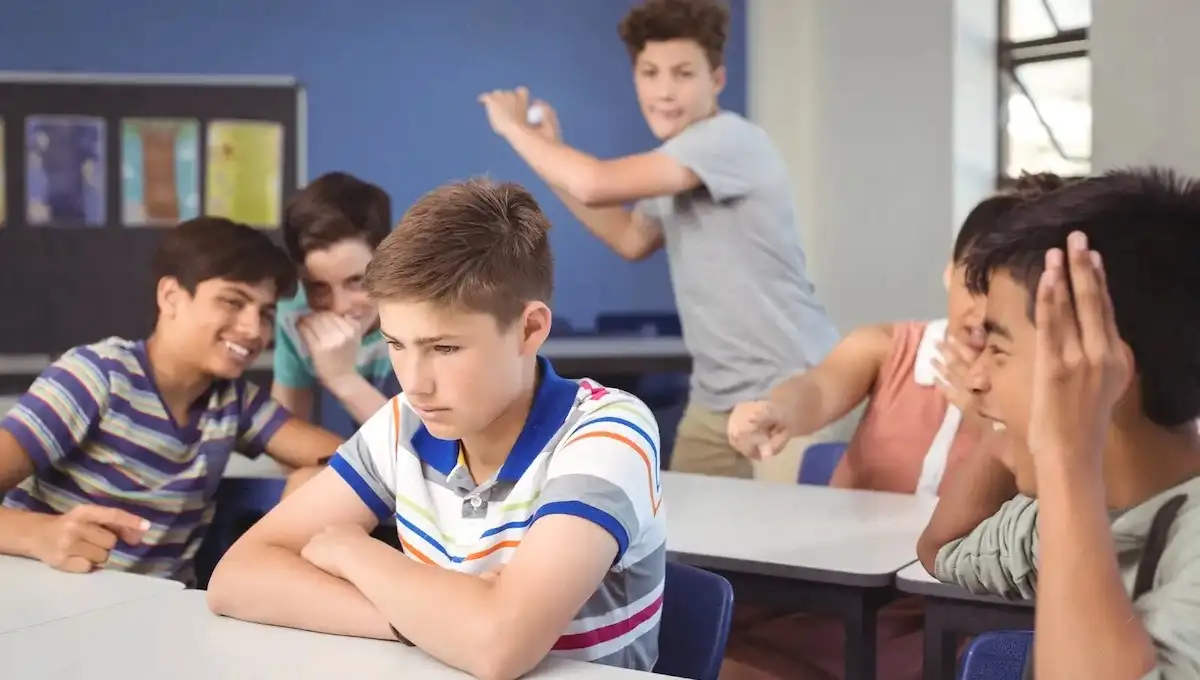

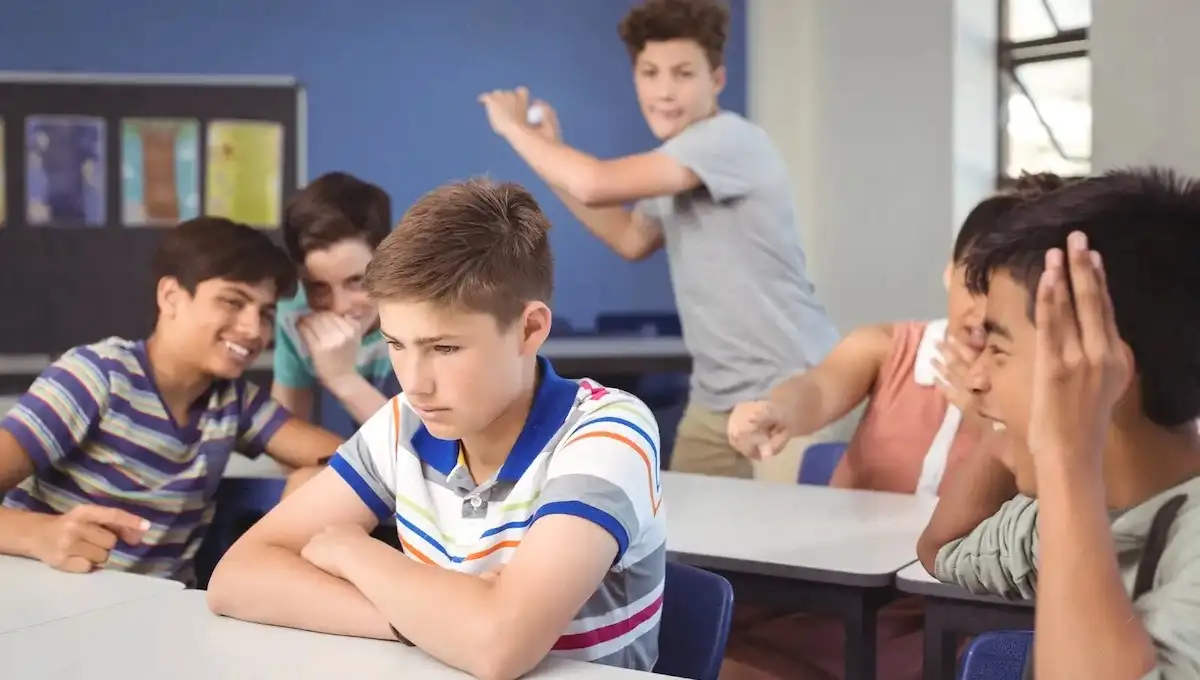

Официально подростковым считается возраст с 12 до 17 лет, и в этот момент поведение вашего ребенка меняется очень сильно. Первые звоночки вы можете заметить уже в предподростковом возрасте, с 9 до 11 лет. Ребенок проживает очень сильные физиологические перемены, и это, конечно, сказывается на психическом состоянии и поведении. Тинейджер может начать хамить родителям и воспринимать любые их слова в штыки, без всякой меры «залипать» в гаджетах, плохо учиться, стать скрытным и начать врать, стать очень неопрятным. Другими словами — для родителей ребенок становится порой просто невыносимым.

Общение с подростком, когда он вошел в переходный возраст — занятие не для слабых духом. Настроение у ребенка меняется с фантастической скоростью, ваш авторитет, как родителей, рушится на глазах. А ведь именно сейчас он выходит в большую жизнь, все больше общается с другими людьми вне дома. Так хочется поделиться с ним знаниями о «взрослых» трудностях, предостеречь, уберечь от беды. Старые способы воспитания и общения не работают. Бессилие и ярость в ответ на выходки подростка бывают так велики, что родители срываются на крик, стараются усилить контроль, обдумывают наказания. Подросток в ответ закрывается и огрызается еще больше.

Как разорвать этот замкнутый круг? Вспомнить, что изменения в поведении у подростка — это норма. Одна из главных задач подросткового возраста — отдалиться от родителей и начать поиски собственного «я». Со стороны же родителей главная задача — научиться общаться со своим подрастающим ребенком по-новому. Тогда вы сможете, с одной стороны, дать ребенку необходимое количество личного пространства и уважения, с другой — сохранить между вами связь, которая поможет уберечь тинейджера от опасных поступков, неоправданных рисков, зависимостей или травли и буллинга.

О чем родителям говорить подростком?

Наши малыши всегда готовы поговорить с нами обо всех событиях и переживаниях в своей жизни. Но вот наступает день, когда все общение с подросшим ребенком сводится к односложным ответам с его стороны. Вам хочется знать, что наполняет его дни, что на душе. Но разговорить что подростка-девочку, что подростка-мальчика не так просто.

Главное правило: стараться говорить о том, что интересно обсуждать самому тинейджеру. Часто родители пытаются навязать тему для разговора, хотят транслировать подростку то, что, по их мнению, ему полезно знать, и должно быть интересно. И очень обижаются, когда ребенок не включается в разговор. Знайте, что деидеализировать и даже обесценивать родителей, критиковать их и то, что они любят, чем интересуются — это необходимый шаг на пути к взрослению. Если ребенок будет продолжать руководствоваться во всем интересами родителей, то он так психологически от них и не отделится. Надо правильно расценивать это поведение: не как отсутствие уважения, а как необходимый этап в ваших отношениях. Подростку это нужно, чтобы составить свою собственную систему ценностей и интересов.

Начнёте донимать подростка кучей вопросов сразу — он только замкнется. Как же его разговорить? Один из способов — рассказать что-то о себе, о своем прошлом или настоящем. В подходящей ситуации можно даже попросить совета. Также очень важно ловить момент, когда он хочет общаться, и подключать технику активного слушания.

Если тинейджер начал сам вам что-то рассказывать, не торопитесь с выводами, интерпретациями, советами, комментариями. Отключите режим «воспитателя и учителя» и просто слушайте. Активное слушание — это когда мы как эхо вторим тому, что нам рассказали. При этом, когда уместно, называем чувства другого человека: «представляю, как ты обрадовался…», «тебе это было приятно», «ты удивился», «ты обиделся». Ничего не добавляем от себя, только отражаем то, о чем рассказал собеседник. Такой подход помогает тинейджеру больше делиться.

Подростки дома чаще всего находятся в своей комнате. И родители стараются использовать момент, когда сын или дочь вышли, чтобы обрушить на них свои указания и замечания. Ребенок в итоге жалеет, что показался, и начинает выходить еще реже, двигаться по дому короткими перебежками в туалет и на кухню. Поэтому очень важно, когда тинейджер вылезает из своего логова, сделать так, чтобы ему было приятно.

[post_second_banners]Как общаться с трудным подростком?

При общении с подростками, которых называют трудными, важно помнить, что перед вами не тот, за кого он себя выдает. К этой группе причисляют тех, кто совершает разные асоциальные действия: проявляет избыточную агрессию, ворует, хамит, убегает из дома, не считается с другими людьми. Чаще всего причина кроется в том, что у подростка есть глубокое внутреннее неблагополучие, какое-то страдание, панические атаки, травмы. И тинейджер покрывает эту боль целыми слоями вызывающего, асоциального поведения. Иногда «трудное поведение» обусловлено также органическими причинами: физиологическими заболеваниями или отставанием в развитии, но это очень маленький процент случаев.

Очень важно посмотреть глубже и понять, что любой «трудный» подросток — это человек, который чувствует себя несчастным. У него есть проблемы, и ему нужна помощь и поддержка. Возможно, ребенок страдает от огромного чувства неуверенности в себе, не принимает себя, его одолевают комплексы, у него огромная обида на окружающий мир.

Часто причина в сложных отношения с родителями, когда те не дают достаточного количества принятия, поддержки, уважения и понимания. Бывает, что дело в конфликтах между родителями, свидетелем которых ребенок является достаточно долгое время. Сам тинейджер не может найти объяснение взрослым сложностям, и это становится для него внутренней травмой.

Когда вы решили провести разговор с таким трудным подростком, старайтесь обращаться к тому человеку, который скрыт под слоями колючей защиты. Аппелируйте к его сильным сторонам, к его умениям и способностям, к тому, в чем он может черпать силу, ресурс. Подход, когда вы видите в таком ребенке злоумышленника, которого нужно покарать, не сработает. Это человек, который в глубине души сильно травмирован или страдает, но сам этого не осознает и надел на себя маску равнодушия или цинизма. Нужно общаться с уважением к его личности, стараться его понять и принять, показывать ему сопереживание. Кроме того, нужно конкретно информировать его о последствиях тех или иных действий. Без запугивания, с позиции добрых намерений предупреждать его, чтобы у него не было более серьезных проблем.

Как действовать, когда подросток провоцирует вас

В любой ситуации важно стараться увидеть причину того, почему подросток ведет себя так или иначе. Старайтесь «копнуть» глубже того, что видно на поверхности. За агрессией, провокациями важно увидеть причину, тогда вам будет легче грамотно реагировать.

Причины провокаций подростка быть такие:

- Желание доказать вам что-либо, самоутвердиться.

- Обида на вас и желание «отомстить», сделать больно.

- Попытка привлечь к себе внимание.

- Попытка заставить вас изменить какие-то правила, пересмотреть договоренности.

- Пытается поднять тему, которую вы отказываетесь поднимать.

В любом случае, человек, которому комфортно, безопасно, который себя хорошо чувствует, у которого на душе все хорошо – не будет провоцировать другого на конфликт и вызывающе себя вести. Это всегда сигнал неблагополучия и душевного дискомфорта. А когда другому человеку плохо – мы стараемся не сделать так, чтобы ему было еще хуже. Тем более, когда этот человек – ваш ребенок.

Какая бы не была причина, важно, чтобы вы не вовлекались в сценарий конфликта, а сделали психологически и даже физически несколько шагов назад.

Скажите себе: "Это не имеет прямого отношения лично ко мне. Подросток многие вещи видит искаженно, в своем свете, воспринимает все по-своему. У него такая возрастная задача - отталкивать взрослого и тренироваться в отстаивании своих границ".

Дайте обратную связь, например: "В таком тоне у нас с тобой разговора не получится. Предлагаю немного успокоиться. Я не готова разговаривать с тобой, когда ты настроен враждебно, давай оба успокоимся и вернемся к этому разговору. Если мы продолжим с таком духе, то у нас будет большой конфликт. Я не хочу с тобой ссорится. Давай спокойно обсудим то, что ты хочешь".

Если же подросток говорит оскорбительные вещи, вы можете четко, внятно и очень уверенно сказать: "Я не позволю никому говорить со мной в таком тоне. Такой тон для меня неприемлем. Мне очень неприятно слушать такие слова от моего сына/дочки".

Если вы чувствуете, что вам сложно держать себя в руках и вы начинаете заводиться, можно встать и уйти в другую комнату или запереться в ванной/туалете.

Бывает так, что подростку сложно затормозить из-за его гормонального фона и недостаточного развития зон мозга, отвечающих за контроль – у него пока возбуждение доминирует над торможением. Он может продолжать вести себя провоцирующим, кричать, говорить обидные вещи, пытаясь вас задеть. Он может сильно "разойтись" и испытывать очень сильные эмоции.

В этом случае важно включить «пассивное слушание» – просто дайте подростку «вывалить» все свои эмоции и рано или поздно их накал утихнет. А вот вовлекаясь в провокацию, начиная кричать, ругаться и защищаться – вы утрачиваете свой авторитет, взрослую позицию, объективный взгляд на ситуацию и теряете возможность управлять конфликтом.

Как разговаривать с подростком...

Частый случай: вы стараетесь общаться с подрастающим ребенком мирно, но разговор перерастает в бесконечные пререкания, нравоучения, ссоры и скандалы. Как этого избежать и наладить контакт.

...чтобы он слушал

Частый случай: вы стараетесь общаться с подрастающим ребенком мирно, но разговор перерастает в бесконечные пререкания, нравоучения, ссоры и скандалы. Как этого избежать и наладить контакт.

...чтобы он хорошо учился

Для подросткового возраста нормально, что ослабевает интерес к учебе. На первый план выходит стремление общаться со сверстниками, ведь так ребенок решает важные возрастные задачи. Нет «волшебных» правильных фраз, после которых ваш подросток вдруг станет хорошо учиться.

Что тут можно делать, это спрашивать, какие есть сложности в учебе, в чем нужна помощь. И вместе решать, как эти сложности преодолеть. Например, если у ребенка в начале учебного года не очень хорошие оценки и частое нарушение дисциплины, сначала лучше спросить, в чем именно сложность, предложить найти репетитора. Если он откажется, то лучше согласиться и еще какое-то время понаблюдать, как пойдет дело. Если оценки не улучшились, то снова предложите заниматься с репетитором. И пусть ребенок выскажет свою позицию. Хорошо вместе обсудить, сколько раз в неделю он будет заниматься. Если вы начнете ставить ультиматумы, то точно не договоритесь. Подросток должен чувствовать, что с ним считаются. Читайте подробнее – как объяснить подростку, что надо учиться.

...о его поведении

Разговор о нежелательном поведении начинайте с описания своих чувств: «Знаешь, я очень расстраиваюсь, когда…». Затем спросите ребенка, каково его отношение к произошедшему. И настройтесь понять его аргументы. Не стоит делать злое выражение лица, упирать руки в боки и создавать впечатление, что сейчас будете судить и выносить приговор. Объясните спокойным тоном, почему поступок считается нехорошим: вредно для здоровья, опасно, обижает или задевает чувства других людей. Расскажите о последствиях, в том числе о том, какие меры вы будете вынуждены принять, если такое поведение не прекратится. Предложите вместе поискать выход из положения, пообещайте помощь. Напомните, что, хотя ребенок уже достаточно взрослый, до его совершеннолетия отвечаете за него вы. Поясните, что имеете право принимать решения, которые тинейджеру не нравятся, если считаете, что это необходимо для заботы он нем

Разговор по душам

Для разговора по душам очень важно не навязывать подростку свои темы и идеи, нужно уметь слушать и слышать. Постарайтесь внутренне переключить тумблер, общаться не в режиме «родитель-ребенок», а в формате «ты делишься — я слушаю». Вы тоже можете с ребенком чем-то поделиться в такой беседе, если он хочет послушать. Если же не хочет, это тоже нормально.

Что делать если ребенок-подросток не хочет общаться с мамой?

В подростковом возрасте желание проводить время не с мамой, а наедине с собой или со своими ровесниками является нормой. Психологов скорее может встревожить обратная ситуация, когда подросток 14-16 лет проводит много времени со своими родителями, постоянно общается и всем делится. Часто родители жалуются на то, что 15-летний парень не хочет с ними гулять и ездить в отпуск. Так это же абсолютно нормально! Общение с мамой вполне может быть кратковременным, поверхностным, дозированным. Другое дело, если сын или дочка полностью отказывается общаться с мамой. Скорее всего, для него является неприемлемым то, как с ним общается или ранее общалась мама. Тут не нужно как-то воздействовать на подростка. Это родителям надо пересматривать свои взаимоотношения с ним.

Советы психолога: как правильно общаться с подростком

Беседа с подростком для родителей может казаться сложной задачкой. Что нужно учитывать, чтобы общение проходило конструктивно? Мои советы родителям таковы:

- По возможности изучайте аспекты психологии, связанные с общением с детьми. Учитывайте особенности подросткового возраста. Возможно то, что вас пугает или расстраивает, на самом деле — вариант нормы.

- Постарайтесь чаще общаться со своим подросшим мальчиком или девочкой из позиции «наставника», а не «командира».

- Применяйте технику активного слушания, она поможет вам узнать о своем ребенке гораздо больше.

- Чаще говорите не о требованиях, а о своих чувствах, используйте «я-сообщения», например: «Я радуюсь, когда…» или «Мне грустно, когда…».

- Вникайте в то, что интересно тинейджеру, и поддерживайте разговор об этом вместо того, чтобы навязывать свои темы для беседы.

- Соблюдайте его личные границы: стучите в комнату прежде, чем зайти, не трогайте без разрешения личные вещи и т. д. Это покажет ваше уважение и поможет избежать множества ссор.

Родители, помните о себе

Подростковый возраст — это чаще всего эмоциональные американские горки для всей семьи. Трудно подрастающему мальчику или девочке: тело меняется, гормоны бушуют, большой мир пугает подростка и увлекает одновременно. Трудно и их близким. Сделать эту «поездочку» как можно более безопасной помогут терпение, уважение и знания. При этом, дорогие родители, не забывайте, пожалуйста, и о себе. Очень важно, чтобы у вас в жизни были какие-то интересные занятия, вещи, которые приносят вам радость и удовольствие, интересное времяпрепровождение. Это поможет не так сильно фиксироваться на подростке и легче пережить годы его становления.

Возможно, вы чувствуете, что потеряли контакт с вашим подростком, но хотели бы оставаться с ним в хороших отношениях. Проверьте:

- понимаете ли вы, что происходит с ребенком в подростковом возрасте?

- понимаете ли, какие перед вами как перед родителем стоят задачи?

- умеете ли общаться с пониманием, с поддержкой и с уважением?

Вопросы и ответы

[expert_review_faq params="JTdCJTIycWElMjIlM0ElNUIlN0IlMjJxJTIyJTNBJTIyJUQwJTlBJUQwJUIwJUQwJUJBJTIwJUQwJUIzJUQwJUJFJUQwJUIyJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI4JUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQxJTgxJTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTgwJUQwJUJFJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUJDJTJDJTIwJUQxJTg3JUQxJTgyJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJThCJTIwJUQwJUJFJUQwJUJEJTIwJUQxJTgxJUQwJUJCJUQxJThCJUQxJTg4JUQwJUIwJUQwJUJCJTNGJTIyJTJDJTIyYSUyMiUzQSUyMiVEMCU5RSVEMCVCMSVEMSU4OSVEMCVCMCVEMCVCOSVEMSU4MiVEMCVCNSVEMSU4MSVEMSU4QyUyMCVEMSU4MSVEMCVCRSUyMCVEMSU4MSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCOCVEMCVCQyUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4OCVEMCVCOCVEMCVCQyUyMCVEMSU4MSVEMSU4QiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMCVCQyUyMCVEMCVCOCVEMCVCQiVEMCVCOCUyMCVEMCVCNCVEMCVCRSVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MCVEMSU4QyVEMSU4RSUyMCVEMSU4MiVEMCVCMCVEMCVCQSUyMCVEMCVCNiVEMCVCNSUyQyUyMCVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQSUyMCVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCMCVEMSU4MCVEMCVCOCVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNSUyMCVEMSU4MSVEMCVCRSUyMCVEMCVCMiVEMCVCNyVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMCVCQiVEMSU4QiVEMCVCQyVEMCVCOCUyQyUyMCVEMCVCQSVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCRSVEMSU4MCVEMSU4QiVEMSU4NSUyMCVEMSU4MyVEMCVCMiVEMCVCMCVEMCVCNiVEMCVCMCVEMCVCNSVEMSU4MiVEMCVCNS4lMjAlRDAlOTMlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjQlRDAlQkUlMjAlRDAlQjElRDAlQkUlRDAlQkIlRDElOEMlRDElODglRDAlQjUlMjAlRDElODglRDAlQjAlRDAlQkQlRDElODElRDAlQkUlRDAlQjIlMkMlMjAlRDElODclRDElODIlRDAlQkUlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQjQlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElODIlRDAlQkUlRDAlQkElMjAlRDAlQjIlRDAlQjAlRDElODElMjAlRDElODMlRDElODElRDAlQkIlRDElOEIlRDElODglRDAlQjglRDElODIlMkMlMjAlRDAlQjUlRDElODElRDAlQkIlRDAlQjglMjAlRDAlQjIlRDAlQkMlRDAlQjUlRDElODElRDElODIlRDAlQkUlMjAlRDAlQkQlRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjAlRDElODYlRDAlQjglRDAlQjklMjAlRDAlQjIlRDElOEIlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkElRDAlQjAlRDAlQjYlRDAlQjUlRDElODIlRDAlQjUlMkMlMjAlRDElODclRDElODIlRDAlQkUlMjAlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjIlRDElOEIlMjAlRDAlQkElMjAlRDAlQjQlRDAlQjglRDAlQjAlRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODMuJTIyJTdEJTJDJTdCJTIycSUyMiUzQSUyMiVEMCU5QSVEMCVCMCVEMCVCQSUyMCVEMCVCRCVEMCVCMCVEMSU4NyVEMCVCMCVEMSU4MiVEMSU4QyUyMCVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCMiVEMCVCRSVEMSU4MCUyMCVEMSU4MSUyMCVEMCVCRiVEMCVCRSVEMCVCNCVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCQSVEMCVCRSVEMCVCQyUzRiUyMiUyQyUyMmElMjIlM0ElMjIlRDAlQTMlRDElODIlRDAlQkUlRDElODclRDAlQkQlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjUlMkMlMjAlRDAlQjUlRDElODElRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQkIlRDAlQjglMjAlRDElODMlMjAlRDAlQkQlRDAlQjUlRDAlQjMlRDAlQkUlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQjklRDElODclRDAlQjAlRDElODElMjAlRDAlQjIlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkMlRDElOEYlMjAlRDAlQjQlRDAlQkIlRDElOEYlMjAlRDAlQjElRDAlQjUlRDElODElRDAlQjUlRDAlQjQlRDElOEIlMkMlMjAlRDAlQkMlRDAlQkUlRDAlQjYlRDAlQjUlRDElODIlMjAlRDAlQkIlRDAlQjglMjAlRDAlQkUlRDAlQkQlMjAlRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkMlMjAlRDAlQjIlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQkMlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUuJTIwJUQwJUExJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUI2JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JTJDJTIwJUQxJTg3JUQxJTgyJUQwJUJFJTIwJUQxJTg1JUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUI1JTIwJUQwJUJFJUQwJUIxJUQxJTgxJUQxJTgzJUQwJUI0JUQwJUI4JUQxJTgyJUQxJThDJTIwJUQxJTgxJTIwJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUJDJTIwJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5LSVEMSU4MiVEMCVCRSUyMCVEMCVCMiVEMCVCRSVEMCVCRiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMSU4MS4lMjAlQzIlQUIlRDAlOTUlRDElODElRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQjIlRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElMkMlMjAlRDAlQkYlRDAlQkUlMjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDElODIlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkUlRDAlQkMlRDElODMlMjAlRDElOEYlMjAlRDElODUlRDAlQkUlRDElODclRDElODMlMjAlRDElODMlRDElODElRDAlQkIlRDElOEIlRDElODglRDAlQjAlRDElODIlRDElOEMlMjAlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQkUlRDAlQjUlMjAlRDAlQkMlRDAlQkQlRDAlQjUlRDAlQkQlRDAlQjglRDAlQjUlRTIlODAlQTYlQzIlQkIlMkMlMjAlQzIlQUIlRDAlOUMlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODMlMjAlRDAlQkIlRDAlQjglMjAlRDElOEYlMjAlRDElODElRDAlQjUlRDAlQjklRDElODclRDAlQjAlRDElODElMjAlRDElODElMjAlRDElODIlRDAlQkUlRDAlQjElRDAlQkUlRDAlQjklMjAlRDAlQkUlRDAlQjElRDElODElRDElODMlRDAlQjQlRDAlQjglRDElODIlRDElOEMlMjAlRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjUtJUQxJTg3JUQxJTgyJUQwJUJFJTNGJUMyJUJCJTIwJUUyJTgwJTk0JTIwJUQwJUIyJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUJCJUQwJUJEJUQwJUI1JTIwJUQwJUJGJUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJTg1JUQwJUJFJUQwJUI0JUQxJThGJUQxJTg5JUQwJUI4JUQwJUI1JTIwJUQwJUIyJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgzJUQwJUJGJUQwJUJCJUQwJUI1JUQwJUJEJUQwJUI4JUQxJThGLiUyMiU3RCU1RCUyQyUyMnNob3dfdGl0bGUlMjIlM0EwJTJDJTIyZXhwYW5kZWQlMjIlM0EwJTJDJTIydGl0bGUlMjIlM0ElMjIlRDAlOTIlRDAlQkUlRDAlQkYlRDElODAlRDAlQkUlRDElODElRDElOEIlMjAlRDAlQjglMjAlRDAlQkUlRDElODIlRDAlQjIlRDAlQjUlRDElODIlRDElOEIlMjIlMkMlMjJzdHlsZSUyMiUzQSUyMnN0eWxlLTElMjIlMkMlMjJjb2xvciUyMiUzQSUyMm9yYW5nZS0xJTIyJTdE"]

Желаем вам взаимопонимания с вашим ребёнком и счастливого родительства!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями, нажав на кнопки социальных сетей. И, как всегда, будем рады вашим комментариям и вопросам ниже.

[post_second_banners]Как разговаривать с подростком, если он играет с вами в молчанку?

Сегодня поговорим об особенностях подросткового периода и о том, почему подросток замыкается в себе и начинает играть с родителями в молчанку? Как получается так, что общение с ним начинает сводиться к коротким фразам?

Ребёнок весь день провел в комнате, отказался от совместного просмотра фильма. К вечеру еле удалось его вытащить на кухню.

– Как дела с уроками?

– Нормально.

Вот и весь разговор…

Ужин проходит в молчании. Тишину прерывает разве что стук приборов. Спрашивать о том, как дела у ребёнка, бесполезно – в лучшем случае ответ уместится в два-три слова.

– Спасибо за ужин.

И ваш "больше не малыш" скрывается в комнате.

Куда делся разговорчивый ребёнок, который без умолку болтал с родителями? Как получилось, что его словарный запас сузился до фраз «нормально», «хорошо», «плохо», «оставьте меня в покое»?

[post_banners]Отдаление подростка это нормально?

«Молчаливый» подросток вполне может быть общительным в разговорах с друзьям. И это нормально – ведь его внимание в этом возрасте переключается на общение со сверстниками.

Некоторыми проблемами делиться с друзьями проще – ведь приятели не так сильно, как родители, включены в жизнь подростка. Вряд ли сверстники будут тревожиться, принимать всё близко к сердцу и учить жизни так же, как это делают мамы и папы.

В подростковом возрасте родители теряют свой авторитет для ребёнка и отходят на второй план – так происходит становление его взрослости. У подростка появляются секреты и переживания, которыми он не хочет делиться. Таким способом охраняется хрупкая идентичность, которая постепенно выстраивается на основе личного опыта подростка, критичного отношения к чужим взглядам и мнениям.

Как отличались подростки разных поколений?

Каждое последующее поколение, доходя до рубежа 30-45 лет, начинает считать свой образ жизни, ценности и мировоззрение правильными, а интересы, увлечения и поведение своих детей осуждает и критикует.

Например, наши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки, прошедшие через войну, очень плохо относились к увлечению своих детей телевизором и дискотеками в клубах.

В 70-е годы старшее поколение, которое верило в советские идеалы, осуждало молодежь за:

- Чтение запрещенной литературу «Самиздат».

- Походы с ночевками в туристских кружках.

- За туфли на платформе, короткие юбки.

- Западную музыку, Биттлз.

- Сборы на квартирах и чтение стихов Бродского, Ахматовой и Цветаевой.

- Увлечение бардовской песней.

- Ночные прогулки по городу.

А в 90-х годах старшее поколение осуждало молодежь за:

- Увлечение западной культурой.

- Походы в видеосалоны.

- Джинсы-варёнки.

- Короткие джинсовые юбки. 5.

- Музыку вроде «Сектор газа», «Гражданская оборона», «Янка».

- Неформальные объединения типа: хиппи, панки, металлисты.

И теперь мы повзрослели, поумнели, стали серьезными, создали семьи, родили детей и… теперь уже мы ругаем их, например, за увлечения TikTok, Youtube и т.д.

Самый большой страх родителей – что ребенок таким и останется навсегда. Но это не так. Вы же сейчас не такой, каким были в подростковом возрасте.

Важно помнить, что критикуя всё то, что интересно, важно и дорого вашему подростку, вы возводите между ним и собой каменную стену непонимания. Он будет еще больше «окапываться», защищая свою территорию и еще яростнее бороться с вами, отстаивая свои интересы и ценности. Это тупик.

Поэтому нужно постараться быть с подростком "на одной волне", проявлять интерес и уважение к тому, что интересно и важно для него. В этом случае у вас есть шансы, что он вас услышит, и вы сможете направить его в нужное русло.

Почему поведение подростка выводит вас из себя

Игнорирование – частая проблема, с которой сталкивается каждый второй родитель подростка. В тот момент, когда ребёнок кажется взрослым и на него так хочется опереться в базовых моментах – он начинает демонстративно не слушать, отворачиваться и всем своим видом демонстрировать, что ни во что вас не ставит.

Задумывались ли вы, как давно тщетно пытаетесь достучаться до собственного ребёнка? Ругаетесь, добиваетесь выполнения хотя бы одного поручения, будь то банальный вынос мусора или прогулка с собакой? Расстраиваетесь, когда всё, что бы ни сделали ваш сын или дочка, происходит или вам назло, или из-под палки?

Почему угрозы, к которым вы прибегали в порыве злости и бессилия, уже не действуют? Руки опускаются, голос срывается на крик, а простая просьба, которую давно можно было сто раз выполнить – превращается в приказ со всеми сопутствующими «быстро», «сейчас» и «потому что я так сказала».

Как случилось, что на правильное и логичное «помой за собой посуду» дочь стала вас игнорировать и молча сбегать из кухни, а на «уберись, наконец, в комнате» сын начал закатывать глаза и провожать тихим «достала»?

Хорошая новость: у подростка нет цели всеми возможными способами вывести вас из себя, хотя порой именно так и выглядит его поведение. Вашему взрослеющему ребёнку так же некомфортно от этих условий общения, как и вам, но он пока не может осознать это. Он хочет чем-то поделиться, но не знает как, хочет довериться, но панически боится непонимания. А больше всего ваш ребёнок хочет, наконец, стать взрослым, правда, совершенно не понимает, как же это сделать.

Часто бывает так, что подросток и сам не понимает, как оформить в слова ураган душевных потрясений. Изменение пропорций тела, эмоциональная буря, нестабильная самооценка, влюбленность – не всегда подросток хочет обсуждать новые переживания, которые обрушиваются на него лавиной. К тому же, некоторые темы могут вызывать стеснение или страх, что родитель не поймет, осудит, начнёт раздавать указания.

Как общаться с подростком на одном языке

Вторая хорошая новость заключается в том, что именно вы можете ему помочь. Для этого вам важно научиться общаться с подростком на одном языке, без криков, нотаций, придирок и неработающих ультиматумов, из позиции «Наставник». Научиться понимать, что происходит в душе у ребёнка.

И здесь следует найти баланс – не устраивать допросы с пристрастием, но и не дистанцироваться, не игнорировать подростка. Да, ему важно личное пространство и свобода в действиях. Но так же важно понимать, что родители всегда рядом, к ним можно обратиться за помощью и поддержкой в любое время, если будет необходимо.

Вспомните себя в подростковом возрасте

Уделите себе время и ответьте на вопросы ниже о вашем подростковом возрасте. Запишите ваши ответы на бумаге – так ваши осознания и инсайты буду более глубокими и помогут вам лучше понять вашего собственного ребёнка.

- Какую музыку вы слушали в подростковом возрасте?

- К каким неформальным объединениям/группировкам себя причисляли (или очень хотели причислять)?

- Какие совершали рискованные, неожиданные и странные поступки? Перечислите несколько. Как на эти поступки реагировали взрослые?

- В каком возрасте вы впервые попробовали сигареты?

- Что могло помешать вам попробовать сигареты или курить? Что бы вас остановило?

- В каком возрасте вы впервые попробовали алкоголь?

- Что могло помешать вам попробовать алкоголь или употреблять его со сверстниками? Что бы вас остановило?

- Пробовали ли вы запрещенные средства? В каком возрасте? Как это произошло? Какая была реакция взрослых (если они узнали)?

- Что могло бы помешать вам пробовать запрещенные средства? Что могло вас остановить?

- В каком возрасте вы впервые влюбились? Начали ходить за ручку? Поцеловались?

- Вы делились этим со своими родителями, могли с ними обсудить эти темы или вам не хотелось?

- Как и откуда вы узнали про сексуальные отношения?

- Вспомните, в каком возрасте был ваш первый сексуальный опыт? Какой он был? Какой информации, каких знаний вам не хватало?

- Приходилось ли вам что-то скрывать от родителей? Приходилось ли обманывать их?

- Испытывали ли вы в подростковом возрасте тревогу, страхи, панические атаки?

- Были ли у вас проблемы с поведением в школе? Вызывали ли вас к директору? Вызывали ли родителей в школу?

- Как вы учились в школе? Прогуливали ли вы занятия? Всегда ли делали домашнюю работу?

- Как вы относились к себе, своей внешности, фигуре? Нравились ли себе или у вас были разные комплексы?

- Были у вас истории, связанные с травлей в школе? С предательством друзей? Как вы это переживали? Делились ли с родителями?

- Если вы не делились с родителями о травле или предательстве, то почему?

- Попадали ли вы в подростковом возрасте в опасные ситуации? Вспомните, что это были за ситуации? Что могло уберечь вас от этих ситуаций? Каких знаний о безопасности вам не хватало?

- Были ли у вас в подростковом возрасте случаи сексуальных домогательств? Что могло уберечь вас от этого? Каких знаний вам не хватало?

- Вели ли вы дневник? Сохранился ли он? Было ли вам интересно сейчас прочитать его?

- Что вас больше всего раздражало, бесило, злило в родителях? Из-за чего вы с ними ссорились? На что больше всего обижались?

- Говорили ли ваши родители вам в подростковом возрасте о ваших сильных сторонах, достоинствах, достижениях, стараниях? Отмечали ли вслух ваши успехи?

- Говорили ли ваши родители хорошие слова о вашей внешности?

- Были ли такие ситуации, когда вам очень нужна была поддержка от родителей (или одного из родителей), вы на нее надеялись, но не получили? Если да, то как вы себя тогда чувствовали?

- Глядя на себя в том возрасте сейчас, с высоты своего взрослого жизненного опыта, как вы думаете, чего вам тогда не хватало? Чего очень хотелось, но вы этого не получали?

Вспомнили ли вы о себе то, что давно забыли? Есть ли такие вещи, о которых до сих пор не знают и даже не догадываются ваши родители? Какие выводы вы можете сделать из своих воспоминаний о подростковом возрасте, которые помогут вам лучше понимать своего подрастающего ребенка и налаживать с ним хороший контакт?

Напишите, пожалуйста, в комментариях несколько слов о том, каким вы были подростком, какие мысли и чувства возникли у вас после ответов на эти вопросы?

Желаем вам взаимопонимания с вашим ребёнком и счастливого родительства.

[post_second_banners]Что помогает мне быть продуктивным: три лучших инструмента для концентрации

Вы замечали, как за вами постоянно и неутомимо охотятся орды пожирателей вашего внимания — уведомления, реклама, кликбейтные "всплывашки" и др. Им нужен ваш вкусный и легкодоступный дофамин.

Да, наше тело и разум не были приспособлены к требованиям нового мира, в котором мы сейчас живем. Поэтому информационная перегрузка, недостаток сна и стресс — разрушают нашу психику и здоровье, а уровень тревожности и депрессии достиг рекордно высокого уровня.

В этой статье я поделюсь с вами тремя инструментами, которые помогают мне оставаться на пике продуктивности, успевать больше и делают мою жизнь лучше, не требуя от меня никаких усилий. Эти штуки мне реально помогают и я их искренне всем рекомендую.

[post_banners]Как фокусировать внимание и быть более продуктивным?

В отличие от детей, мы, взрослые, вынуждены самостоятельно справляться и противостоять давлению всевозможных раздражителей, чтобы оставаться продуктивными и успешно продвигаться в делах. А для этого нам просто необходимы надёжные помощники. Нам нужны новые технологии, чтобы помочь нашему мозгу адаптироваться и быть эффективным.

Я много лет работаю на себя, занимаясь продвижением экспертов и помогающих практиков, и мне постоянно нужно ставить задачи самому себе и выполнять их. За это время и задавшись вопросом "как быть более продуктивным", я выработал массу механизмов и приёмов, которые помогают мне шаг за шагом следовать своим целям, не отвлекаясь на раздражители и "интересности" в соцсетях.

Например, чтобы написать эту статью, мне понадобилось несколько часов качественного и сконцентрированного внимания. А если бы я отвлекался, то процесс написания растянулся бы на неопределённое время или вообще не закончился бы никогда))

Итак, какие новые технологии мне помогают в жизни и работе.

Приложение Endel

Надев наушники и включив приложение Endel, вы окажетесь в звуковом пространстве, которое поможет вам сконцентрироваться, сфокусироваться на задачах и повысить продуктивность.

Да-да, это невероятно, но эта приложение ощутимо "бустит" моё КПД и продуктивность. За день я стал успевать больше на 15-20%. А за месяц это складывается в огромную прибавку к продуктивности.

И само приложение, потрясающе красивое и удобное, превратилось в триггер: если открываю его — значит всё, влетаю в рабочий процесс. Как с заправленной постелью по утрам работает.

Ранее я пробовал работать в тишине или включал музыку для работы на специальных каналах в Youtube или в Spotify, авторы которых позиционируют свои подборки как увеличивающие продуктивность или для расслабления. В шумном месте для концентрации я включал себе "белый или розовый шум".

Но поверьте, это совершенно не то! Обычная "музыка для работы" слишком плавная и, на самом деле, замедляет и расфокусирует.

Команда Endel, на основании множества научных данных и исследований по нейробиологии, создала крутую технологию "звуковых ландшафтов" (саундскейпс), которые в режиме реального времени и с помощью искусственного интеллекта адаптируются персонально под вас и ваши задачи.

С виду простое приложение (при этом очень красивое) реагирует на разные данные: время суток, погоду, ваш возраст, пол, частоту сердечных сокращений и местоположение. Опираясь на эти данные, оно генерирует персонально для вас оптимальную "музыкальную среду", которая соответствует вашему текущему контексту, состоянию и цели. А ещё — позволяет синхронизировать ваше состояние с циркадными ритмами.

Согласно исследованиям ведущей нейро-лаборатории Arctop, "звуковые ландшафты" Endel повышают концентрацию внимания до 7 раз. А при регулярном использовании приложения значительно улучшается продуктивность и снижается стресс.

Вообще, я заметил, что в последнее время сильно выросла популярность музыкальных подборок для работы и повышения концентрации, как и для сна или медитаций. А некоторые ролики на Youtube типа "Work with me" (работай со мной) набирают по несколько десятков миллионов просмотров.

Но Endel использует совершенно новую технологию, которая буквально подстраивается под вас, позволяя дольше фокусироваться, оставаться осознанным и более присутствующим. Что не скажешь про подборки, в которых музыка довольно монотонная, однообразная и быстро надоедает.

Также, в Endel можно настроить звучание под разный режим работы и модальность внимания: глубокий фокус, креативность, обучение, чтение, домашние задания, медитация, йога, тренировки и т.д. Также есть режимы:

- Расслабление и восстановление - успокаивает разум, создавая ощущение комфорта и безопасности.

- Сон - успокаивает для глубокого сна мягкими, нежными звуками.

- Активность - поддерживает движения звуками.

Звуковые режимы можно переключать и даже настраивать их интенсивность в зависимости от желаемого эффекта.

Приложение можно установить на любой телефон или компьютер. Полный функционал доступен в тестовый период 15 дней, но после его завершения вполне можно использовать ограниченную версию.

Я рекомендую именно полный функционал, потому что в нём открывается невероятное количество разнообразных "звуковых ландшафтов" на любой вкус и задачи. И вам будут доступны постоянно совершенствующиеся технологии генерации музыки. Тем более, что годовая подписка совсем недорогая.

Что ещё интересного про Endel:

- Проект запустила команда российских разработчиков в 2018 году и привлекла для его разработки $15 млн.

- Команда сотрудничает с известными исполнителями, музыкантантами и саунд-инженерами. Например, в коллаборации с певицей Grimes (экс-женой Илона Маска и мамой их общего ребёнка), они создали адаптивную и бесконечную цифровую колыбельную, которую можно включать своему ребёнку (доступно на расширенной версии).

- Endel использует пентатоническую гамму, чистую интонацию и модуляцию для создания простых звуков, которые одновременно приятны и физиологически естественны. Плюс — использует специально настроенные шумы, чтобы сделать внешние отвлекающие звуки менее слышными.

- Программа в реальном времени подстраивается под вашу частоту пульса, используя данные из Apple Health или Google Fit. И даже изменяет интенсивность музыки, в зависимости от скорости ваших шагов во время прогулки.

- Команда делает совместные проекты с Sony, Mercedes, Amazon Alexa и другими крутыми и интересными ребятами.

В общем, Endel — это персонализированная музыкальная среда, которая поможет вам сосредоточиться, продуктивно работать, расслабиться или уснуть. Я советую его всем близким. Это вообще редкий случай, когда какая-то штука и полезная, и дешевая и ей приятно пользоваться.

Продолжение следует...

Неочевидные признаки психологического насилия – подвергаете ли вы ему ребенка?

Когда мы слышим о психологическом насилии над детьми, то представляем крики, угрозы и оскорбления. Но, между тем есть ряд неочевидных проявлений абьюза, которые влекут за собой такие же серьезные последствия для малыша.

В этой статье мы разбираемся, что такое явное и неявное насилие над ребёнком, и рассказываем о распространенных проявлениях последнего. Проверьте себя – возможно, в вашей семье практикуются нездоровые паттерны.

[post_banners]Явное психологическое насилие

Для начала кратко перечислим, что относится к насилию явному и легко идентифицируемому:

- крики;

- унижение;

- осмеяние и принижение личного достоинства ребенка;

- угрозы и запугивание;

- оскорбления;

- грубое нарушение границ.

Эти виды психологического насилия проще отследить, как в своём поведении, так и в поведении партнёра и других членов семьи. К тому же, явный абьюз порицается обществом и не считается нормой. Поэтому, даже если родитель кричит на ребенка, в большинстве случаев он осознает, что делает что-то неправильное. Как перестать кричать на ребёнка мы подробно описали тут.

Проявления неявного психологического насилия

Скрытое насилие распознать сложнее, потому что оно маскируется под нормальное поведение и благие намерения. Между тем оно наносит психике ребенка не меньший ущерб, чем оскорбления или крики.

Ниже вы узнаете, что относится к неявному эмоциональному насилию и к каким конкретно последствиям оно приводит.

Гиперопека

Чрезмерная опека – одна из форм эмоционального насилия. Она проявляется в удушающем контроле над ребенком и лишении его возможности самому исследовать внешний мир. Гиперопекающие мать и отец могут без спроса читать личные переписки ребенка, запрещать ему гулять с друзьями, заставлять отчитываться о каждом шаге и пр.

В отличие от жесткого авторитарного воспитания, гиперопеку обычно маскируют под любовь и заботу: «Весь мир – враждебен, ребенок в безопасности только с нами». Интересы, желания, потребности самого малыша в такой модели обычно не учитываются.

Чрезмерная опека подавляет психологическое развитие ребёнка, он растет инфантильным, неприспособленным к социуму, не может реализовать свой потенциал и адекватно реагировать на жизненные вызовы.

Пренебрежение (неглект)

Неглект – во многом противоположность гиперопеке. Он проявляется в игнорировании потребностей ребенка и оставлении его без родительского внимания.

Это может быть как и пренебрежение к базовым физическим нуждам: полноценному питанию, гигиене, спокойному сну, медицинской помощи, так и к эмоциональным потребностям: в тактильном контакте, играх, похвале и пр.

При неглекте опасности может подвергаться даже жизнь малыша (например, родители игнорируют, когда у него что-то болит). Кроме того, в такой атмосфере ребенок растет с чувством ненужности, пассивным, подавленным, пугливым и не умеющим выражать эмоции.

Игнорирование в качестве наказания

Отдельно нужно выделить ситуацию, когда родители используют игнорирование в качестве наказания за детские проступки. Эта практика всё ещё распространена и наносит детям серьезные психологические травмы.

Ребёнку важно чувствовать безусловную любовь и внимание папы и мамы. А если один или оба родителя демонстративно с ним не разговаривают и отталкивают – малыш испытывает огромный стресс. Он чувствует себя брошенным и нелюбимым, а для крохи это равнозначно смерти.

Самая изощренная форма такого насилия – бойкот без объяснения причин. К перечисленным состояниям добавляется дезориентированность малыша, которая в разы усиливает его стресс.

Дети, растущие при постоянном пренебрежении и игнорировании со стороны родителей, испытывают иррациональное чувство вины, избегают близких отношений и нередко сами становятся абьюзерами.

Газлайтинг

Это форма психологического насилия, цель которой — заставить жертву сомневаться в объективности своего восприятия мира. Газлайтинг по отношению к ребенку, как правило, непреднамеренный и проявляется ситуативно.

Например, расстроенный родитель лжет, что он в хорошем настроении, хотя ребенок уже считал совсем другие эмоции. Или, если взрослый не знает, как реагировать на неудобный вопрос, говорит малышу, что тот ведет себя странно/неуместно и т.п.

В результате ребенка одолевают сомнения: все ли с ним в порядке, адекватен ли он, способен ли оценивать реальность. Это негативно сказывается на его самооценке, малыш вырастает неуверенным в себе, недоверчивым и нерешительным человеком, которому сложно построить здоровые отношения.

Шантаж

Есть два главных вида шантажа, который родители чаще всего проявляют к детям:

1. Шантаж наказаниями.

Речь идет о постоянных угрозах наказаниями или запретами. Например: «Если ты не перестанешь плакать, я заберу у тебя игрушку»; «Если ты не поедешь к бабушке, больше не пойдешь играть с друзьями»; «Если не сделаешь уроки, останешься без телефона».

Из-за таких манипуляций ребенок теряет чувство защищенности и живет в постоянном страхе быть наказанным. Кроме того, шантаж порождает трепет перед теми, у кого есть власть, и учит подавлять свои желания.

[post_second_banners]2. Шантаж здоровьем.

Порой родители манипулируют детьми, угрожая своей болезнью или смертью. Выглядит это так: «Твое поведение доведет меня до могилы»; «Если ты принесешь еще одну двойку – у меня случится сердечный приступ».

Даже если для матери или отца это просто фигура речи, малыш воспринимает слова родителя всерьез и из страха начинает выполнять любые приказы, игнорируя свои потребности.

Такая манипуляция очень травматична для ребенка, ведь ответственность за чужую жизнь – это слишком большая нагрузки даже для взрослого. Малыш растет или очень тревожным, или наоборот – эмоционально «глухим», из-за защитной реакции психики.

Перекладывание ответственности

Родители, неудовлетворенные своей жизнью, иногда перекладывают ответственность за проблемы на ребёнка. Например, говорят ему, что его рождение помешало развитию их карьеры, испортило внешность, помешало реализовать талант. Или убеждают, что ребенок виноват в их разводе.

В результате малыш начинает считать себя "ошибкой", испытывает огромное чувство вины и пытается изо всех сил заслужить любовь, доказать, какой он "хороший". Такой ребёнок, как правило, вырастает в перфекциониста-невротика, который не способен слышать самого себя, свои чувства и потребности.

К формам неявного эмоционального насилия также относят:

- обесценивание мнения, интересов, талантов и просьб ребенка;

- регулярные нотации и морализаторство, вместо диалога;

- сравнение ребёнка со сверстниками не в его пользу;

- невыполнение обещаний;

- двойные послания и стандарты;

- предъявление слишком высоких требований;

- постоянную ложь.

Последствия психологического насилия для ребенка

Теперь поговорим об общих последствиях психологического насилия (независимо от его формы). Если ребенок регулярно ему подвергается, скорее всего, в будущем у него проявятся одно или несколько перечисленных ниже нарушений.

– Замедленное психическое и/или физическое развитие: отставание от сверстников в росте и массе тела, задержка речи, плохо развитые когнитивные функции.

– Психосоматические заболевания: энурез, заикание, аллергии, гастрит, язва желудка и пр.

– Психические заболевания: у жертв насилия часто развиваются клиническая депрессия, неврозы, фобии, расстройства пищевого поведения, расстройства личности (пограничное, тревожно-депрессивное), синдром деперсонализации-дереализации.

– Психологические трудности: могут проявляться вспышки агрессии, импульсивность, неспособность контролировать поведение и эмоции, низкая самооценка, иррациональное чувство вины, тревожность и панические атаки, выученная беспомощность, инфантильность.

– Проблемы в социуме: дети, которых подвергают (или подвергали в прошлом) психологическому насилию, в подростковом возрасте, как правило, трудно заводят друзей, не доверяют окружающим, часто попадают в нежелательные компании, где употребляют алкоголь и запрещенные вещества или изолируются дома, вообще не контактируя с социумом и страдают социофибией.

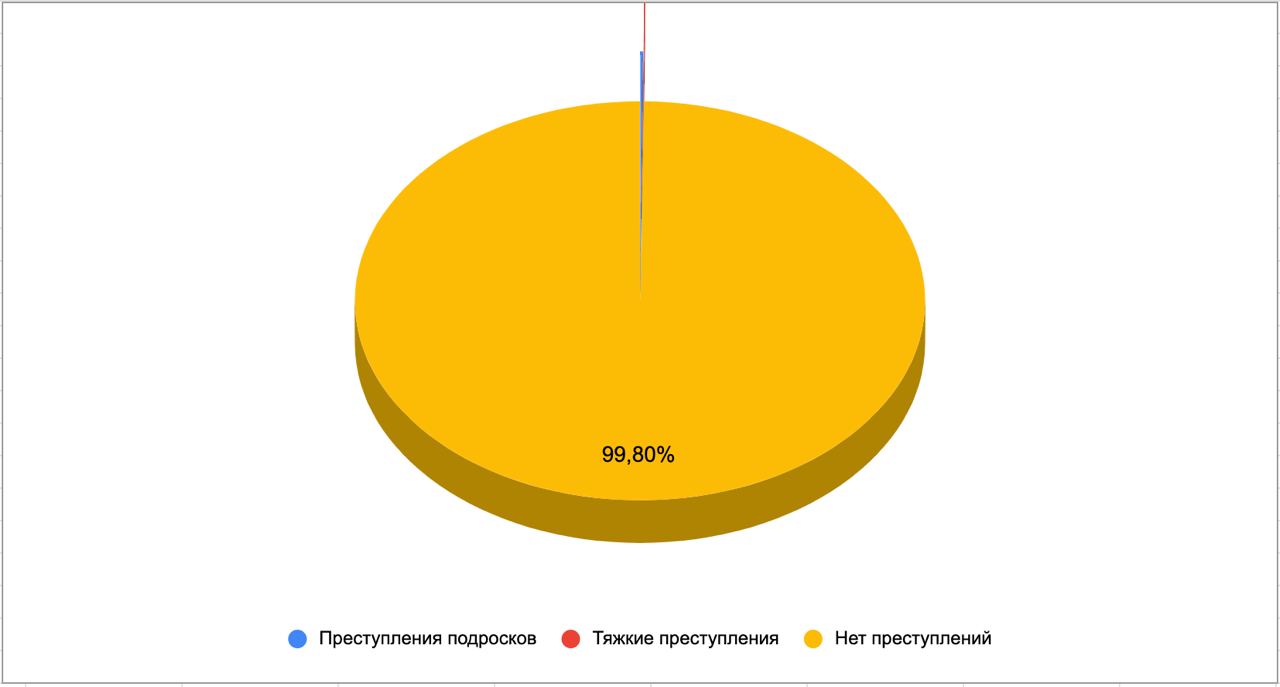

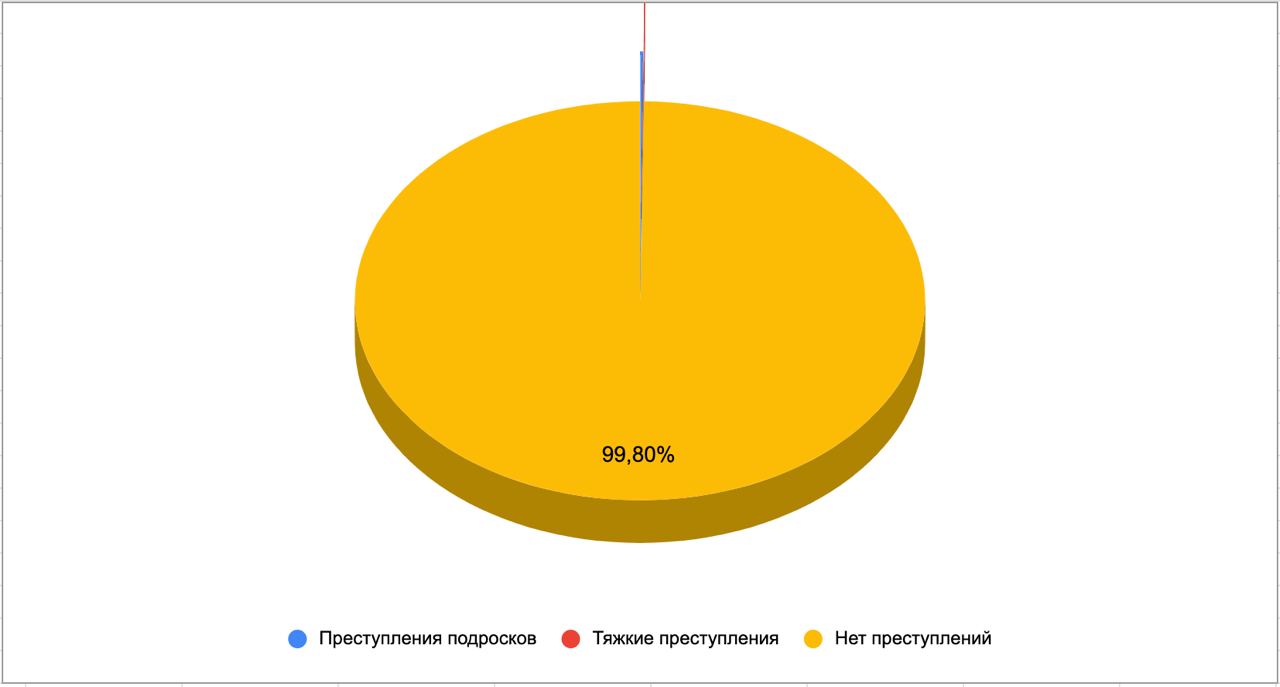

Иногда жертвы насилия склонны к девиантному поведению и совершают преступления: воруют, влезают в драки и пр.

Я подвергаю своего ребенка насилию – что делать?

Если, читая о формах насилия, вы узнали своё поведение – это уже половина успеха. Далеко не каждый родитель способен осознать и принять, что он травмирует своего ребёнка.

Но одного понимания недостаточно. Важно избавиться от токсичных паттернов и заменить их на конструктивное поведение. Лучше сделать это в кабинете психотерапевта – вы можете обратиться к нашим бережным психологам, которые будут всегда рады вам помочь.

Но можно попробовать скорректировать своё поведение и самостоятельно.

Сформулируйте и запишите, что хотите изменить

Вы обесцениваете ребенка, гиперопекаете, проявляете газлайтинг? Сформулируйте свои ошибки в воспитании как можно более чётко, с примерами конкретных ситуаций. Лучше сделать это в письменной форме.

Скорректируйте себя в моменте

Да, поймать и остановить себя во время совершения действий, отработанных годами, – непросто. Но теперь у вас есть список с конкретными ситуациями, в которых вы ведете себя как абьюзер – это поможет «поймать себя за руку». Прервать нездоровый паттерн можно в любой момент, даже замолчав на полуслове. Это уже будет большим успехом. Практика должна быть регулярной, тогда она принесет плоды.

Продумайте новый сценарий поведения и закрепите его

Недостаточно просто остановиться. Нужно заменить привычное поведение на новое, более конструктивное.

Например, если вы часто используете игнорирование в качестве наказания, то в следующий раз, когда поймаете себя на этом, – попробуйте вместо молчания поговорить с ребенком с помощью техники «Я-высказываний» и объяснить, что конкретно вас расстроило: «Я злюсь, когда ты ломаешь новые игрушки, потому что трачу на них много денег»; «Я обижен(а) на то, что ты не выполняешь мои просьбы» и т.п.

Постарайтесь закрепить новый сценарий многократным повторением – это сформирует у вас новые нейронные связи, и со временем конструктивное поведение станет привычкой.

!Периодически вы все равно будете вести себя по-прежнему. Не ругайте себя и не ждите быстрых перемен – мозгу нужно время, чтобы перестроиться.

Общие правила взаимодействия с ребёнком

Помимо шагов, описанных выше, возьмите на вооружение несколько общих правил экологичного взаимодействия с ребенком:

- Чаще отмечайте и поощряйте успехи и таланты малыша.

- Будьте внимательны к мнению, интересам и потребностям ребенка (даже если вам кажется, что он говорит что-то незначительное, неуместное и несвоевременное).

- Воспринимайте ребенка как личность со своими границами и уважайте их.

- Демонстрируйте любовь к малышу: тактильный контакт, ласковые слова, похвалы и т.п.

- Следите за своими эмоциями: если вы злы на малыша за проступок, лучше сказать об этом, чем убеждать себя и его, что все в порядке. Если вас расстроили обстоятельства, не связанные с ребенком, честно скажите об этом и дайте себе время прожить эмоцию. Если вы часто чувствуете гнев – учитесь выражать его экологично.

Если вам сложно отследить и скорректировать подобные паттерны поведения — лучше обратиться к психологу. Наши бережные психологи всегда рады вам помочь – записаться на консультацию можно здесь.

Было ли у вас в детстве что-то похожее? Упражнение

Цель этой статьи не в том, чтобы погрузить вас чувство вины, а в том, чтобы помочь вам разобраться в тонкостях воспитания и прийти к большему теплу в отношениях с собой и ребенком.

Выше мы описали то, как проявляется насилие по отношению к детям. А теперь вспомните, было ли с вами что-то похожее в детстве. Ведь часто мы бессознательно повторяем ошибки наших родителей.

Чтобы не скатиться в поглощающее чувство вины и стать более бережной мамой или папой, сделайте следующее упражнение:

- Если в статье ниже вы узнали то, как к вам относились в детстве, вернитесь мысленно в тот момент, когда родители вели себя по отношению к вам насильственным образом. Вспомните сколько вам было лет, что вас окружало и что вы тогда чувствовали.

- После этого представьте, что вы уже взрослый(ая) оказаться в той ситуации из прошлого, и посмотрите на нее как бы со стороны: на маленькую себя и на родителей.

- Обратите внимание, какие чувства у вас возникают к себе маленькой и родителям? Что бы вы хотели сказать и сделать по отношению к себе и к ним? Вы можете представить это в фантазии или выписать на бумагу.

- После этого, обратите внимание на то, как изменилось ваше состояние и восприятие вашего собственного ребёнка.

Основные тезисы

1. Существует два вида психологического насилия: явное и неявное. К первому относятся паттерны, которые легко отследить: крики, оскорбления, угрозы и пр. Ко второму — неочевидные проявления, которые часто маскируют под заботу и благие намерения.

2. Самые распространенные формы скрытого эмоционального насилия:

- гиперопека;

- газлайтинг;

- пренебрежение;

- шантаж;

- перекладывание ответственности.

А также: обесценивание ребенка, нотации и морализаторство, сравнение малыша со сверстниками, невыполнение обещаний, ложь, слишком высокие требования и двойные послания.

3. Неявное насилие над ребенком приводит к ряду серьезных негативных последствий: задержке психического и физического развития, расстройствам личности, психологическим трудностям, психосоматическим заболеваниям, проблемам с адаптацией в обществе.

4. Осознать, что вы совершаете насилие, – половина успеха. Изменить поведение поможет психотерапевт, но кое-что можно сделать и самостоятельно:

- Определить, в каких именно ситуациях проявляется насилие.

- Стараться ловить и останавливать себя в этих моментах.

- Подумать, чем заменить нездоровые паттерны.

- Закрепить новый сценарий многократным повторением.

.

Желаем вам взаимопонимания, тепла и радости в общении с вашим ребёнком!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, поделитесь с друзьями, нажав на кнопки социальных сетей. И, как всегда, будем рады вашим комментариям и вопросам ниже.

[post_second_banners]Как отучить ребенка от соски – советы родителям

Этап, когда ребенок неразлучен с любимой пустышкой, проходят почти все родители. Но со временем соска начинает вредить малышу, и возникает необходимость отучить от нее кроху. В этой статье мы разбираемся, в каком возрасте это лучше сделать, и даем несколько работающих рекомендаций мамам и папам.

[post_banners]Зачем малышу нужна пустышка

До определенного возраста пустышка действительно нужна малышу и приносит ему пользу. А именно:

– Помогает успокоиться. У младенцев есть врожденный сосательный рефлекс, и процесс, схожий с грудным кормлением, успокаивает их и приносит удовольствие. Особенно соска нужна детям на искусственном вскармливании: они не успевают удовлетворить потребность в сосании, потому что смесь в бутылочке заканчивается слишком быстро. Очень вероятно, что без соски младенец начнет сосать большой палец – от этой привычки избавиться еще сложнее.

!Обязательно мойте и дезинфицируйте пустышку. Еще ее нельзя смазывать вареньем или другими подсластителями – это приводит к распространению бактерий.

– Помогает сформировать правильный прикус. Сосание пустышки разрабатывает мышцы языка и челюсти, в результате у ребенка формируется правильный прикус.

!Если малыш проводит с соской больше 6 часов в день – эффект будет обратным: сформируется неправильный открытый прикус.

– Уменьшает риск синдрома внезапной детской смерти (СВДС). Это доказано учеными из Американской академии педиатрии – поэтому они советуют соску всем детям в возрасте от месяца до года*.

*Педиатры не советуют давать пустышку малышу в первые недели жизни, сначала он должен привыкнуть сосать молоко из груди или бутылочки.

Когда и почему надо отучать ребенка от соски

Сроки отказа от пустышки индивидуальны для каждого малыша. Но большинство педиатров сходятся, что лучше делать это, когда ребенок начинает есть твердую пищу. В среднем это возраст 8-12 месяцев. У годовалого крохи уже прорезаются первые зубы, сосательный рефлекс уступает место жевательному, а значит, острая необходимость в пустышке пропадает, и малышу легче отказаться от любимой «игрушки».

Главное – полностью отучить ребенка от соски к 2-3 годам. Если в этом возрасте он все еще сосет ее, очень вероятно, что сформируется неправильный открытый прикус. Кроме того, есть риск задержки развития артикуляционного аппарата.

Как отучить ребенка от пустышки

Порой к трем годам дети сами отказываются от пустышки. Но что делать, если малышу уже четвертый год, а он все еще не расстается с соской? Существуют две основные стратегии отлучения от пустышки: постепенная и быстрая. Расскажем о них подробнее.

[post_second_banners]Постепенное отлучение

Заключается в медленном, пошаговом отказе от соски. Сначала уберите ее из поля зрения малыша в то время, когда он проявляет к «игрушке» наименьший интерес: например, во время игр или мультфильмов.

Затем попробуйте не показывать соску весь день – с утра до вечера. Можно сказать крохе, что пустышка «ушла погулять» и вернется, когда стемнеет.

Следующий шаг – приучить ребенка засыпать без пустышки. Поначалу понадобится много родительского внимания: объятия, колыбельные, чтение книг и любые другие способы успокоить малыша без привычного ритуала. Скорее всего, малыш будет капризничать и часто просыпаться, но со временем это пройдет.

Когда ребенок научится проводить без пустышки целые сутки, давайте ее только в исключительных случаях: во время болезни или при сильном стрессе.

!В период отказа от соски важно поддерживать стабильное ментальное состояние ребенка. Окружайте его вещами, которые ему нравятся, избегайте раздраженного тона, одевайте кроху в удобную одежду, минимизируйте стресс-факторы.

Быстрое отлучение

Противоположная стратегия. Заключается в избавлении от пустышки «раз и навсегда». Для начала поговорите с ребенком (уважительно и мягко), объясните, что он уже взрослый, а соска – атрибут младенцев. Спланируйте конкретную дату, когда малышу придется расстаться с пустышкой.

В ожидании «дня X» обсудите, какие ритуалы помогли бы ребенку облегчить процесс. Можно закопать пустышку в землю, можно – сложить в красивую коробку и отправить по реке или ручью, а можно – подарить знакомому ребенку помладше. Пусть кроха сам решит, как хочет расстаться с любимой «игрушкой».

После совершения ритуала обязательно похвалите малыша и щедро вознаградите: походом в кафе или на аттракционы, новой игрушкой или красивой одеждой.

!Забрав пустышку, нельзя покупать ребенку новую или возвращать старую, поддавшись на капризы.

Важно, чтобы единой стратегии отлучения от соски придерживались все, кто задействован в воспитании малыша. Если мама решила отлучать быстро и сообщила крохе, что пустышки в доме больше не будет, а бабушка все равно ее принесла – ребенок не будет воспринимать запрет на соску всерьез.

Приёмы, которые помогут ребенку отказаться от соски

Теперь расскажем о нескольких дополнительных приемах, которые сработают как при постепенном, так и при резком отлучении от соски. Их можно комбинировать, видоизменять и подстраивать под себя.

– Отвлеките внимание малыша. Когда кроха начнет просить пустышку – переключите его на книжки или игры, предложите почитать, вместе спеть, посмотреть мультфильм, прогуляться – хороши любые занятия, которые помогут забыть про соску.

– Усильте тактильный контакт. В период, когда кроха отучается от соски, чаще берите его за руки, обнимайте, поглаживайте и пр. Это поможет ребенку ощутить спокойствие и защищенность, которые давала ему пустышка.

– Измените форму соски. Снимите силиконовую часть, выпустите из нее воздух и прикрепите обратно. Сосать такую пустышку очень неудобно, вполне возможно, что ребенок откажется от испорченной «игрушки» сам.